Emission

Hier finden Sie alle Einstellungen, um die Geometrie zuzuweisen, an der die Partikel entstehen sollen. Zudem lässt sich hier die Art der Partikelentstehung festlegen.

Weisen Sie hier die Geometrie zu, an der die Partikel entstehen sollen. Es lassen sich sowohl offene Geometrien als auch geschlossene Volumen nutzen. Ziehen Sie einfach das entsprechende Objekt aus dem Objekt-Manager in dieses Feld oder klicken Sie zuerst auf das Pipette-Symbol rechts neben dem Feld und dann auf die Geometrie im Objekt-Manager.

Übrigens, wenn zum Zeitpunkt des Erstellens des Mesh-Emitters bereits eine Geometrie selektiert ist, wird diese automatisch hier verlinkt.

Beachten Sie, dass nicht nur die Geometrie selbst, sondern auch deren Achsensystem für die Emission wichtig sein kann. So können Sie z. B. auch die Flugrichtung der Partikel an dem Achsensystem dieser Geometrie ausrichten lassen, indem Sie RaumLokal für die Geschwindigkeit wählen.

Hier wählen Sie aus, welche Komponente der zugewiesenen Geometrie für die Erstellung neuer Partikel verwendet werden soll:

- Punkte: Partikel entstehen nur an den Punkten der Geometrie. Zudem ändert sich dadurch auch die Steuerung für die Anzahl der zu erstellenden Partikel. Bei der Einstellung EmissionsmodusPro Bild generiert jeder Punkt der Geometrie (sofern keine weiteren Einschränkungen durch die Zuweisung einer Selektion vorliegen) einen Partikel pro Simulationsbild. Bei Auswahl von Pro Sekunde ändert sich dieses Verhalten derart, dass jeder zulässige Punkt der Geometrie einen Partikel pro Sekunde der Animation abgibt.

- Oberfläche: Die neuen Partikel entstehen auf der Oberfläche der zugewiesenen Geometrie. Dieser Bereich kann durch Nutzung von Selektionen oder z. B. Vertex-Maps noch eingeschränkt werden.

- Volumen: Die Geometrie wird in Voxel, also kleine würfelförmige Volumen unterteilt. Innerhalb des durch diese Voxel definierten Volumens entstehen die Partikel. Bei dieser Emissionsart können keine einschränkenden oder steuernden Selektionen oder Maps verwendet werden. Es wird immer das gesamte Volumen der Geometrie genutzt.

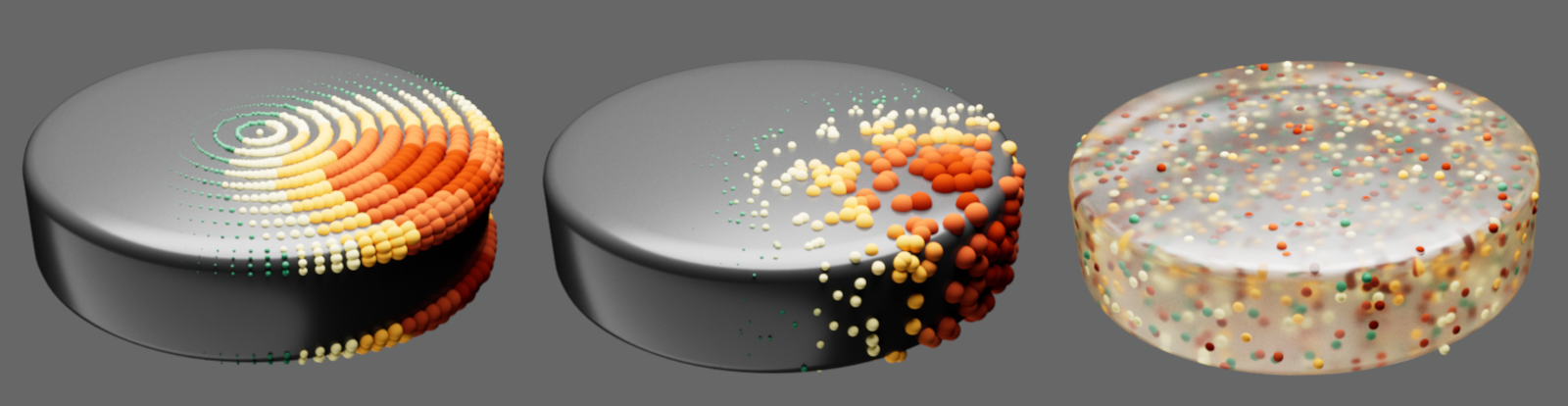

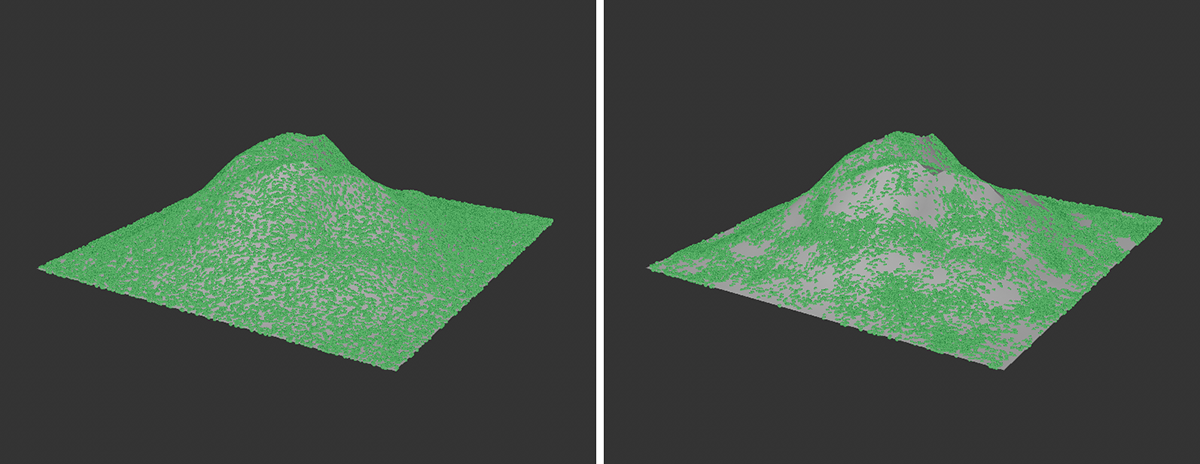

Links ein Beispiel für die Nutzung der Punkte, in der Mitte die Emission entlang der Oberfläche und rechts die Nutzung des Volumens für die Emission.

Links ein Beispiel für die Nutzung der Punkte, in der Mitte die Emission entlang der Oberfläche und rechts die Nutzung des Volumens für die Emission.

Bei Nutzung von Punkte oder Oberfläche als Modus können Sie hier eine Polygon- oder Punktselektion zur Beschränkung zuweisen.

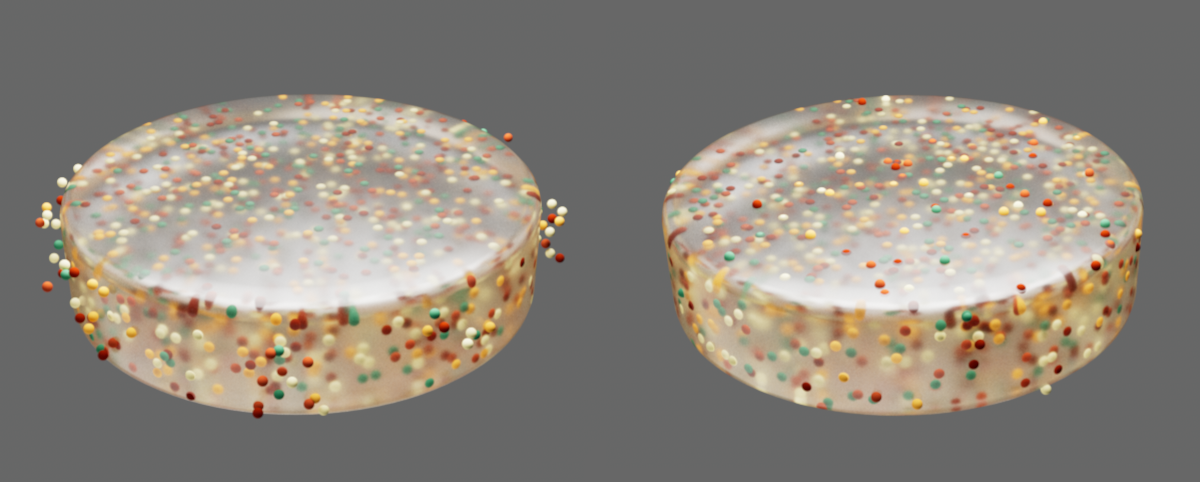

Im ModusVolumen geben Sie hier die Kantenlänge für die Voxel-Würfel an, mit denen das Volumen der zugewiesenen Geometrie erfasst werden soll. Durch diesen Kunstgriff spielt die Polygondichte der Geometrie keine Rolle mehr. Die Größe der Voxel zeigt sich jedoch bei der Genauigkeit der Volumenermittlung, wie das nachfolgende Bild zeigt. Links sehen Sie dort einen flachen Zylinder, der mit einer Voxelgröße von 20 cm abgetastet wurde. Rechts daneben wurde nur 1 cm verwendet. Deutlich ist zu erkennen, dass bei einer zu großen Voxelgröße auch Partikel im äußeren Randbereich der Geometrie entstehen können. Gegen sehr kleine Voxel spricht jedoch deren erhöhter Berechnungsbedarf.

Zu sehen ist das erste Bild, an dem Partikel im Volumen des Zylinders entstehen. Links wurden 20 cm große Voxel, rechts nur 1 cm große Voxel für die Volumenberechnung verwendet.

Zu sehen ist das erste Bild, an dem Partikel im Volumen des Zylinders entstehen. Links wurden 20 cm große Voxel, rechts nur 1 cm große Voxel für die Volumenberechnung verwendet.

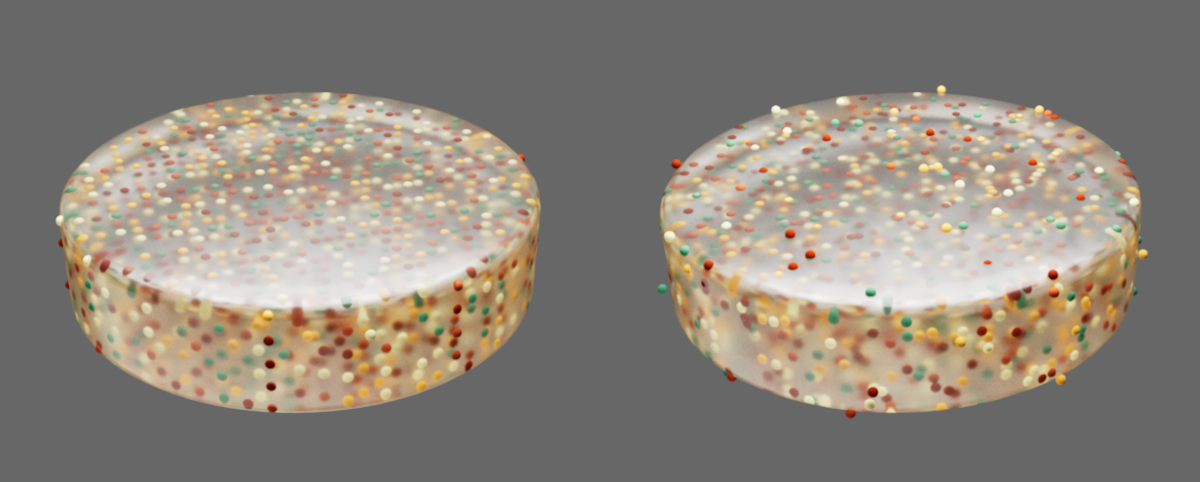

Bei Auswahl von Modus Volumen stehen hier zwei Einstellungen zur Verfügung, um den Entstehungsort neuer Partikel im Volumen steuern zu können. Dabei haben wir bereits gelernt, dass Volumen durch würfelförmige Voxel aufgelöst werden. In der Einstellung Gitter entstehen Partikel nur am Mittelpunkt jedes Voxels. Dies kann z. B. dabei helfen, auch bei im Verhältnis zur Geometrie relativ großen Voxeln, die Partikel nur im Inneren der Geometrie entstehen zu lassen. Bei Auswahl von Zufall können die neuen Partikel an jeder Stelle innerhalb der verwendeten Voxel entstehen.

Links eine Volumen-Emission von Partikeln in einem regelmäßigen Gitter, rechts zufällig.

Links eine Volumen-Emission von Partikeln in einem regelmäßigen Gitter, rechts zufällig.

Mit dieser Option wird der Emitter an- oder ausgeschaltet. Nur im angeschalteten Zustand werden auch die nachfolgenden Einstellungen ausgewertet, mit denen z. B. der Zeitpunkt der ersten Emission oder die Anzahl der erstellten Partikel vorgegeben werden. Das Animieren dieser Option kann z. B. zum Beenden der Partikel-Emission genutzt werden, wenn eine kontinuierliche Partikel-Erstellung aktiviert wurde.

Hier geben Sie das erste Animationsbild an, ab dem Partikel erstellt werden sollen.

Die Erstellung von Partikeln kann zeitlich unterschiedlich gesteuert werden. Dafür stehen drei Modi mit individuellen Einstellungen zur Verfügung:

- Shot: Alle Partikel entstehen auf einen Schlag zum Zeitpunkt des vorgegebenen Startbilds. Der Emitter schaltet sich anschließend automatisch aus. Dieser Modus eignet sich also gut dazu, auf einen Schlag die benötigte Partikel-Anzahl zu generieren.

- Konstant: Hierbei entsteht ein kontinuierlicher Partikelstrom, der die vorgegebene Anzahl von Partikeln pro Animationsbild oder pro Animation erzeugt. Durch die Aktivierung der Bereich-Option kann für diesen Modus eine Zeitspanne vorgegeben werden, nach der die Emission automatisch stoppt.

- Pulsieren: Die Partikel entstehen in zeitlich voneinander getrennten, regelmäßigen Zeitabständen. Dabei kann die Anzahl der Animationsbilder, in denen Partikel entstehen und auch die Anzahl der Bilder, in denen die Emission angehalten wird, eingestellt werden. Derartiges Verhalten ähnelt z. B. dem regelmäßigen Anbranden von Wellen an einem Strand.

Im EmissionsmodusShot stellen Sie hier die auf einen Schlag zu erzeugende Anzahl der Partikel ein.

Dies ist die Anzahl der Partikel beim EmissionsmodusKonstant. Wie dieser Wert umgesetzt wird, wird über die nachfolgenden Schaltflächen festgelegt:

- Pro Bild: Die bei Rate vorgegebene Anzahl an Partikeln entsteht in jedem einzelnen Animationsbild, so lange der Emitter aktiv ist.

- Pro Sekunde:Die bei Rate eingestellte Anzahl an Partikeln entsteht gleichmäßig verteilt in jeder Sekunde der Animation.

Diese Anzahl an Partikeln entsteht innerhalb der bei Länge angegebenen Zeitspanne. Dabei steht eine Verteilung-Kurve zur Verfügung, über die gesteuert werden kann, wie sich diese Partikelanzahl über die angegebenen Zeitspanne hinweg verteilen soll.

Wenn der EmissionsmodusKonstant gewählt wurde kann durch Aktivierung der Bereich-Option eine Dauer eingestellt werden, nach der die Emission automatisch gestoppt wird.

Im EmissionsmodusPulsieren wird hiermit ebenfalls der Zeitraum der aktiven Emission eingestellt, allerdings ist danach die Emission nicht abgeschlossen, sondern wiederholt sich nach der angegebenen Wartezeit erneut.

Beim Emissions-ModusPulsieren geben Sie hier die Wartezeit zwischen den Zyklen an, in denen Partikel erstellt werden.

Beim Emissions-ModusPulsieren kann mit dieser Kurve gesteuert werden, wann innerhalb des aktiven Emitter-Zyklus die Partikel entstehen sollen. Der linke Rand der Kurve steuert dabei die Anzahl der Partikel am Anfang eines Zyklus und der rechte Rand steuert die Anzahl der Partikel am Ende des aktiven Zyklus.

Beispielhafte Variation der in einem Puls ausgegebenen Partikel über die Streuungskurve.

Beispielhafte Variation der in einem Puls ausgegebenen Partikel über die Streuungskurve.

Diese Option ist standardmäßig aktiv und stellt sicher, dass Partikel auch zwischen den Animationsbildern entstehen. Dies verhindert Lücken oder Stufen im Partikelstrom.

Startwert[-2147483648..2147483647]

Die Partikel entstehen zufällig auf der Emitter-Fläche oder im Emitter-Volumen. Dieser Wert bildet für diese Zufallsberechnung die Basis. Zudem sind auch bei den Eigenschaften-Einstellungen viele dabei, die eine zufällige Variation anbieten. Auch diese greifen auf diesen Startwert zurück.

Hier kann die Verknüpfung zu einer Partikel-Gruppe hergestellt werden, in der die vom Emitter erzeugten Partikel verwaltet werden sollen. Standardmäßig wird zusammen mit dem Emitter auch eine neue Gruppe erstellt, die hier automatisch verlinkt wird. Sollte diese Gruppe gelöscht werden, können Sie auch selbst eine neue Partikel-Gruppe im Simulieren-Menü aufrufen und durch Ziehen in dieses Feld zuweisen oder auch eine bereits vorhandene Gruppe verwenden. Durch Betätigung der Gruppe erstellen-Schaltfläche wird dieser Schritt verkürzt. Es entsteht automatisch eine neue Gruppe, die für diesen Emitter verlinkt wird. Durch einen Klick auf das Pipetten-Symbol rechts neben dem Gruppenfeld wird ein Auswahlwerkzeug aktiviert, durch das Sie direkt auf eine Partikel-Gruppe im Objekt-Manager klicken können, um eine Verlinkung herzustellen.

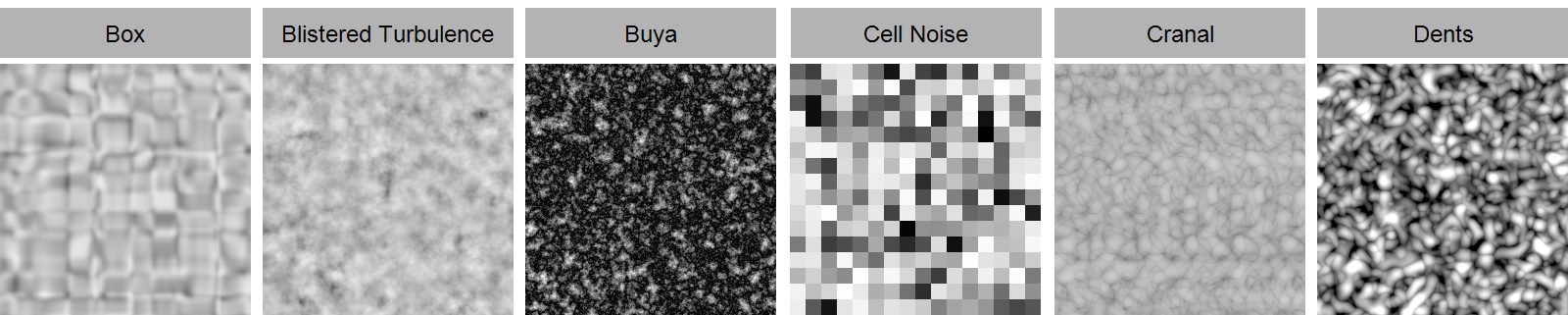

Sollte ein Emitter ohne zugewiesene Gruppe verwendet werden, erhalten dessen Partikel automatisch Darstellungseigenschaften aus den Szenenvoreinstellungen. Sie finden dort unter Simulation/Partikel eine Rubrik für die Darstellung von gruppenlosen Partikeln. Standardmäßig werden diese violett gefärbt und durch kleine Pluszeichen markiert (Ticks).

Dichteverteilung

In dieser Rubrik finden Sie Optionen, um die Platzierung der neu erzeugten Partikel am Emitter zu beeinflussen.

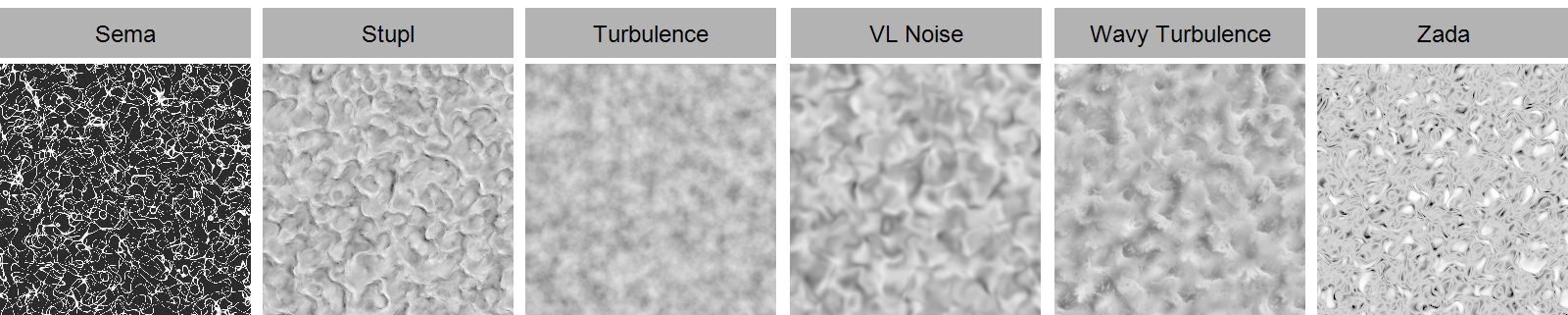

Links ein Beispiel für die gleichmäßige, rechts ein Beispiel für eine Noise-Dichteverteilung auf einer zugewiesenen Landschaftsgeometrie.

Links ein Beispiel für die gleichmäßige, rechts ein Beispiel für eine Noise-Dichteverteilung auf einer zugewiesenen Landschaftsgeometrie.

- Gleichmäßig: Dies ist der Modus, der auch in C4D-Versionen vor 2025.2 standardmäßig bereits verwendet wurde. Neue Partikel werden dabei gleichmäßig entlang der gesamten Emitter-Geometrie bzw. innerhalb des gewählten Geometrie-Volumens erzeugt.

- Noise: Es werden die auch von anderen Stellen her bekannten Noise-Einstellungen angeboten, um das Muster und die Größe einer räumlichen Struktur zu beschreiben. Partikel entstehen dann nur noch dort, wo in dieser Noise-Struktur Werte über 0 vorkommen. Die volle Partikeldichte - so wie sie auch im Gleichmäßig-Modus berechnet wird - ist dann nur noch dort zu beobachten, wo die Noise-Struktur ihre Maximalwerte erreicht. Bei den Zwischenstufen im Noise, also Werten zwischen 0 und 1, entstehen in diesen Bereichen entsprechend weniger neue Partikel. Da in diesem Modus also für die Erzeugung vorgesehene Partikel direkt am Emitter wieder gelöscht werden, wenn dort zu niedrige Noise-Werte vorliegen, wird sich die Gesamtzahl der verbleibenden Partikel entsprechend reduzieren. Dies können Sie über den separaten Versuche-Wert kompensieren, der für jeden zu erzeugenden Partikel eine entsprechende Anzahl gleichmäßig verteilter Positionen ermittelt, um eine zulässige Startposition zu finden. So kann - bei entsprechend höheren Versuche-Werten - die zu erzeugende Partikelanzahl dann trotz Ausfilterung durch die Noise-Struktur noch erzielt werden.

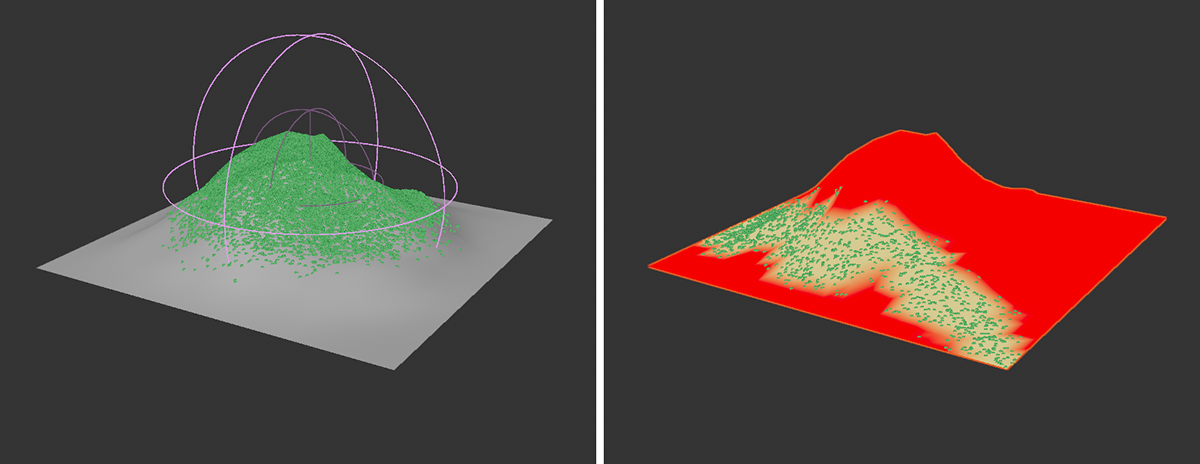

Links ein Beispiel für eine Feld-, rechts ein Beispiel für eine Vertex Map-Dichteverteilung auf einer zugewiesenen Landschaftsgeometrie.

Links ein Beispiel für eine Feld-, rechts ein Beispiel für eine Vertex Map-Dichteverteilung auf einer zugewiesenen Landschaftsgeometrie.

- Feld: Hierbei lassen sich die Werte von Feld-Objekten zur Steuerung der Emissionsdichte heranziehen. Vergleichbar zur Nutzung einer Noise-Struktur kommt es auch hierbei zunächst zu einer gleichmäßigen Positionierung der neuen Partikel am Emitter. Im zweiten Schritt werden dann die Abnahmewerte der zugewiesenen Feld-Objekte ausgewertet. Liegt die Partikeldichte unterhalb des Feldwerts an der entsprechenden Position, werden dort die neuen Partikel automatisch gelöscht. Es kommt hier also immer zu einer Reduzierung der ursprünglich vorgesehenen Partikelanzahl am Emitter. Im Beispiel der obigen Abbildung wurde ein kugelförmiges Feld verwendet, um nur Partikel innerhalb eines definierten Radius zuzulassen. Beachten Sie dort auch, wie die Dichte der Partikel automatisch zwischen dem Kernbereich und der äußeren Feldbegrenzung reduziert wird.

- Vertex Map: Hierbei kann ein Vertex-Map Tag zugewiesen werden, das der emittierenden Geometrie zugewiesen wurde. Vertex-Map Tags lassen sich durch individuelles Bemalen mit Werten zwischen 0 und 1 konfigurieren (siehe Erläuterungen zum Mal-Werkzeug) oder auch z. B. über im Tag zugewiesene Feld-Objekte. Auf der rechten Seite der oberen Abbildung finden Sie ein Beispiel für eine durch individuelles Aufmalen generierte Vertex-Map. Partikel entstehen dort nur in den Bereichen, die Wichtungswerte über 0 besitzen (hier gelblich dargestellt).

Noise

Diese Einstellungen sind nur dann sichtbar, wenn Sie Noise für die Verteilung aktivieren.

Startwert[-2147483648..2147483647]

Die Berechnung der Noise-Muster basiert auf diesem Wert. Eine Veränderung des Startwerts führt daher auch zu einer Neuberechnung der ausgewählten Noise-Struktur.

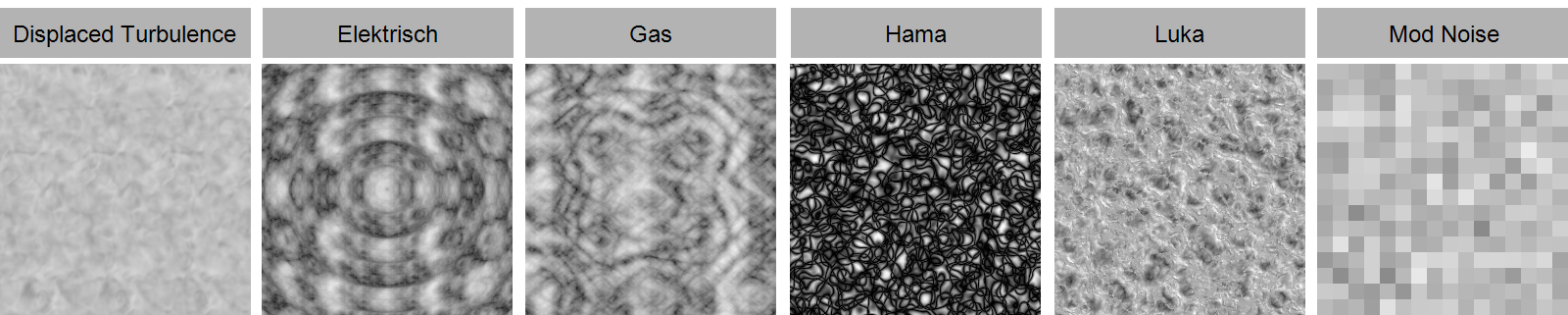

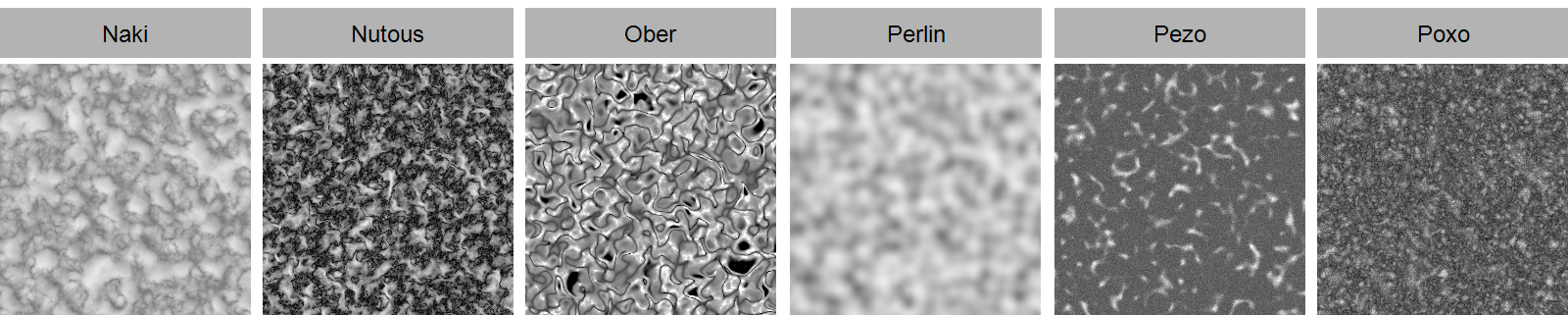

Hier können Sie aus den verschiedenen Mustern das passende auswählen. Hierbei handelt es sich um dreidimensionale Strukturen, die im Achsensystem des Emitters oder der Welt und mit individueller Skalierung entlang aller Achsrichtungen konfiguriert werden können. Auch die automatische Veränderung dieser Muster ist möglich:

Hier können Sie wählen, ob sich die Noise-Struktur mit dem lokalen System des Emitters mitbewegen soll oder ob es sich um einen ortsfesten Noise handeln soll, dessen Ursprung im globalen Welt-Achsensystem liegt.

Hiermit steuern Sie die Detailfülle der Noise-Struktur. Größere Werte erzeugen mehr Variationen im Muster. Kleine Werte führen zu einem Verlust von Kontrast und Details, sowie zu einer Weichzeichnung der Struktur. Diese Einstellmöglichkeiten ist für die Noise-Typen Box, Cell, Mod Noise, Perlin und VL Noise nicht verfügbar.

Mit diesen Werten können Sie die Noise-Struktur individuell entlang der drei Raumrichtungen skalieren. Eine proportionale Skalierung ist gleichzeitig über den Größe-Wert möglich.

Hiermit lässt sich der Noise proportional skalieren. Eine individuelle Skalierung für jede der drei Achsrichtungen ist zusätzlich über Relative Größe möglich.

Animationsgeschwindigkeit[-∞..+∞]

Die Noise-Strukturen lassen sich auch zeitlich verändern. Mit diesem Wert geben Sie die Geschwindigkeit dieser Veränderungen an. Standardmäßig wird hier 0 verwendet, was zu einer statischen Struktur führt.

Fast alle Noise-Arten (Ausnahme: Elektrisch und Gas) haben diesen Parameter, der den Noise nach der angegebenen Zeit in Sekunden loopen lässt (Animationsgeschwindigkeit muss dabei größer als 0 sein). Der Noise-Zustand wiederholt sich dann also alle eingegebenen Sekunden. Ein Wert von 0 schaltet diesen Effekt aus.

Im aktivierten Zustand wird ein ermittelter Noise-Wert gleichzeitig für die Rot-, Grün- und Blau-Farbanteile verwendet. Es entstehen dadurch also reine Grau- bzw. Helligkeitswerte. Ist die Option ausgeschaltet, werden für die drei Farbkomponenten jeweils individuelle Noise-Helligkeiten errechnet. Für die letztliche Auswertung des Noise-Werts wird dann die Helligkeit dieser Farbe verwendet.

Diese beiden Parameter dienen zur Bewegung des Noise durch den 3D-Raum. Bewegung ist ein Richtungsvektor, mit dem Sie die Richtung vorgeben, in die sich der Noise bewegen soll. Mit Geschwindigkeit regeln sie dann die Verschiebungsgeschwindigkeit der Noise-Struktur.

Beachten Sie, dass die Geschwindigkeit auch von Noise-Raum abhängig ist, da sich die dort definierten Koordinatensysteme stark voneinander unterscheiden können.

Hiermit können die Helligkeitswerte beschnitten werden, die der Noise liefern soll. Standardmäßig liegt Clipping unten bei 0% und Clipping oben bei 100%. Das bedeutet, dass alle Helligkeiten unbeschnitten zwischen 0% und 100% durch den Noise ausgegeben werden können. Eine Erhöhung von Clipping unten führt dazu, dass alle Helligkeiten, deren Helligkeit geringer ist als bei Clipping unten angegeben, bereits als schwarz ausgegeben werden. Ebenso führt eine Reduzierung von Clipping oben dazu, dass bereits Grauwerte über der Helligkeit von Clipping oben als weiß ausgegeben werden

Tatsächlich kann dieser Mechanismus aber nicht nur zum Schärfen einer Noise-Struktur und zu einer Stärkung des Kontrasts genutzt werden, sondern auch zur Umkehrung der Helligkeitswerte. Dazu kehren Sie die ursprüngliche Anordnung der Clipping-Werte einfach um. Mit Clipping unten 100% und Clipping oben 0% erhalten Sie so einen invertierten Noise.

Hiermit regulieren Sie den allgemeinen Helligkeitswert des Noise. Werte über 0% erhöhen die Helligkeit, Werte unter 0% verringern sie.

Hiermit können wir den Kontrast der Noise-Helligkeiten verringern oder erhöhen. Der Kontrast beschreibt die Bandbreite von Helligkeitswerten. Bei einem geringen Kontrast sind daher die Unterschiede zwischen den gelieferten Noise-Helligkeiten geringer. Ein größerer Kontrast führt zu stärkeren Helligkeitsunterschieden zwischen den gelieferten Noise-Helligkeiten. Daraus ergibt sich oft, dass die Helligkeitsübergänge sprunghafter sind und weniger weich im Vergleich zur Verwendung eines geringeren Kontrasts. Auf die Emission bezogen ergeben sich durch einen größeren Kontrast schärfere Abgrenzungen zwischen den Bereichen am Emitter, wo Partikel entstehen und denen, die vollständig leer bleiben.

Dieser Bereich erscheint nur bei Aktivierung von VerteilungFeld und ermöglicht die Nutzung von Feld-Objekten, um eine individuelle Dichte innerhalb der Partikel-Verteilung zuzuweisen. Felder bieten eine große Bandbreite an Formen und lassen z. B. auch Auswertungen von Shadern und Audio-Dateien zu. Zudem lassen sich mehrere Felder kombinieren, um noch komplexere Kriterien zur Dichtesteuerung zu nutzen.

Vergleichbar zu der Nutzung von Noise-Strukturen, werden auch durch Felder in der Regel Werte zwischen 0.0 und 1.0 erzeugt. Je größer der abgetastete Feld-Wert ist, desto mehr Partikel der ursprünglichen, gleichmäßigen Dichteverteilung bleiben erhalten. Umgekehrt gilt, dass in Bereichen mit geringen Feldwerten entsprechend weniger Partikel am Emitter entstehen. Daraus folgt, dass die ursprünglich konfigurierte Anzahl an neu zu erzeugenden Partikeln nach Auswertung der Felder geringer ausfällt.

Die Bedienung dieses Bereichs und die verfügbaren Objekte und Optionen entsprechen den identischen Bedienelementen, die Sie z. B. auch an den Deformatoren finden können. Folgen Sie daher diesen Links, um alles zu Feldern und deren Bedienung zu erfahren:

Lesen Sie bei Bedarf hier alles zu den verschiedenen Feld-Objekten nach.

Die Bedienung des Feld-Bereichs ist hier dokumentiert.

Die Genauigkeit der Abtastung von Feldern kann über die Feld-Sampling-Variation in den Partikel-Simulationseinstellungen angepasst werden.

Dieses Feld erscheint nur bei Aktivierung von Vertex-Map für die Verteilung der neuen Partikel und ermöglicht die Zuweisung eines Vertex-Map Tags, das im Objekt-Manager an der für die Emission genutzten Geometrie vorhanden sein muss. Ziehen Sie dieses Tag einfach von dort in dieses Feld. Für die Emission werden dann nur noch die Abschnitte der Geometrie berücksichtigt, die Vertex-Map-Werte über 0 besitzen. So, wie bei der Nutzung der Noise-Verteilung kommt es also zu einer Reduzierung der eigentlich konfigurierten Partikel-Anzahl in den Bereichen mit Vertex-Map-Werten unterhalb von 1. Um die Partikeldichte dennoch wieder auf den ursprünglichen Wert zu bringen, lassen sich neue Positionen für die zu löschenden Partikel berechnen. Wie viele Versuche dabei aufgewendet werden sollen, um eine neue, gültige Position für die Partikel zu finden, geben Sie bei Versuche an.

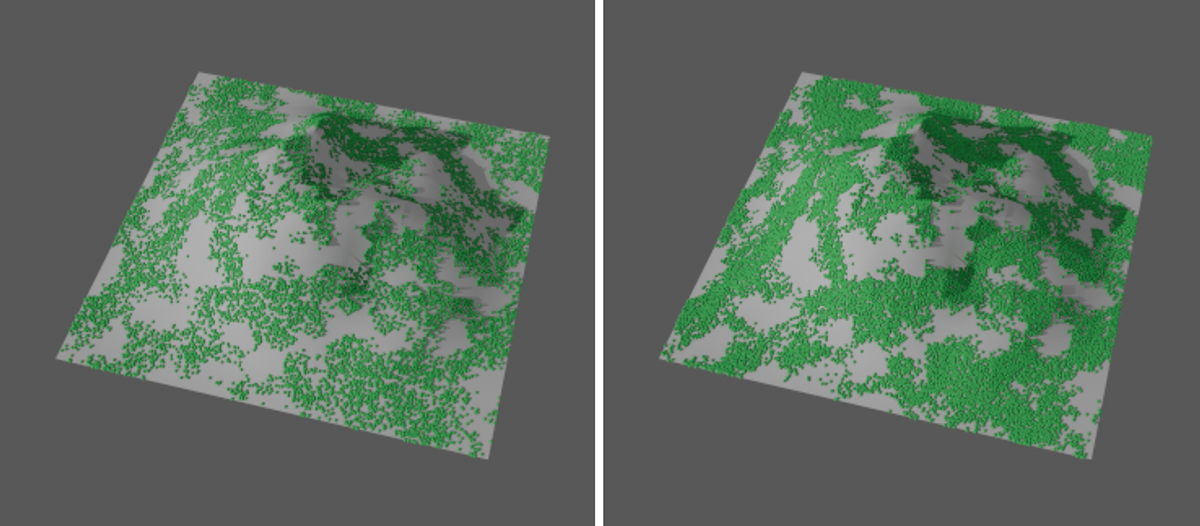

Dieser Wert steht nur bei der Nutzung von Noise und Vertex Map für die Steuerung der Verteilung neuer Partikel am Emitter zur Verfügung. Ursprünglich werden neue Partikel immer gleichmäßig entlang der Emitterform bzw. im Emittervolumen erzeugt. Dort, wo die Werte im gewählten Noise zu klein sind, werden die neuen Partikel dann gelöscht. Dadurch reduziert sich also die Anzahl der neu erzeugten Partikel gegenüber der Vorgabe, die über den Rate-, Anzahl- oder Pulsieren-Wert am Emitter konfiguriert wurde. Dieser Effekt kann durch Anhebung dieses Versuche-Werts ausgeglichen werden.

Immer wenn ein neu erzeugter Partikel eigentlich durch die Auswertung der Noise-Struktur oder der Vertex Map direkt wieder gelöscht werden müsste, wird entsprechend oft versucht, eine neue, gültige Position für diesen Partikel zu finden. Je geringer die Werte innerhalb des Noises oder der Vertex Map sind, je größer also die Bereiche am Emitter werden, an denen weniger oder gar keine Partikel entstehen sollen, desto größer sollte Versuche gewählt werden, um wieder die ursprünglich konfigurierte Partikelanzahl zu erreichen.

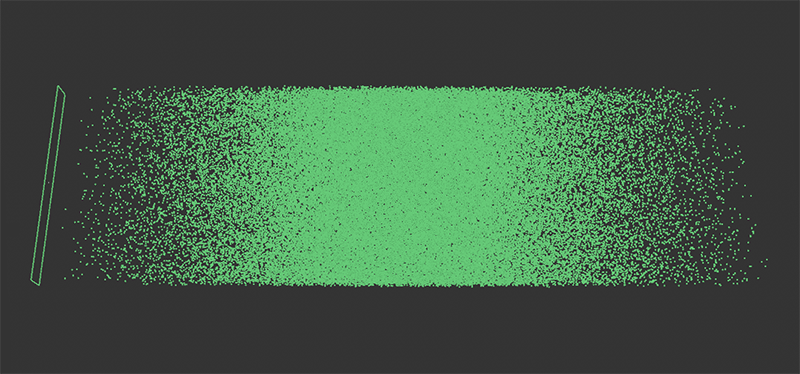

Links ein Versuch, rechts 10 Versuche, um Partikeln eine zulässige Position in einer Noise-Struktur zu geben. Durch die höhere Versuche-Anzahl steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass die ursprünglich gewählte Anzahl an neu zu erzeugenden Partikel erzielt wird.

Links ein Versuch, rechts 10 Versuche, um Partikeln eine zulässige Position in einer Noise-Struktur zu geben. Durch die höhere Versuche-Anzahl steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass die ursprünglich gewählte Anzahl an neu zu erzeugenden Partikel erzielt wird.