ステレオ3D

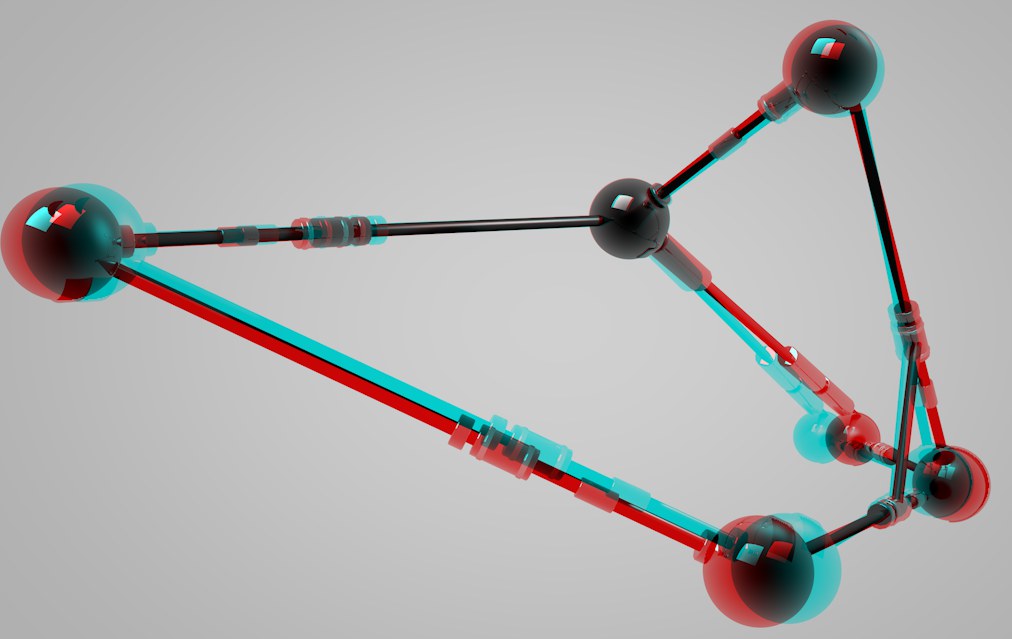

この画像は、3Dアナグリフメガネ(赤-シアン)で見ると手を差し出してくるように見えます。

この画像は、3Dアナグリフメガネ(赤-シアン)で見ると手を差し出してくるように見えます。

何年にもわたって、画像、映画、ビデオを立体で表示しようとする試みがいくつか行われてきました。数多くの3D映画の影響が主となって、最近では新しい3Dブームが起こっています。その理由として最も有力なのは、技術の進歩によって、3D画像や映画を、オリジナルカラーのまま、かつ人の目を疲れさせることなく表示できるようになったことです。ほとんどの技術に共通するのは、基本的に、同じシーンの2つの画像をわずかにオフセットな視点(つまり、それぞれ左目と右目の視点)から記録するというものです。これら2画像は、(特別に設計されためがねを使って)ビューアの左目が左の画像だけを視覚し、右目が右の画像だけを視覚するように表示しなくてはなりません。その後の処理は事実上自動的に行われます。つまり、脳がこれら2画像を1つの画像へとまとめあげるのです。

当然のことながら、Cinema 4Dが極めたのもこの技術です。Cinema 4Dでは、ひとつのシーンで可能なあらゆる角度のレンダリングを行うためにいくつものカメラを置くことも容易です。

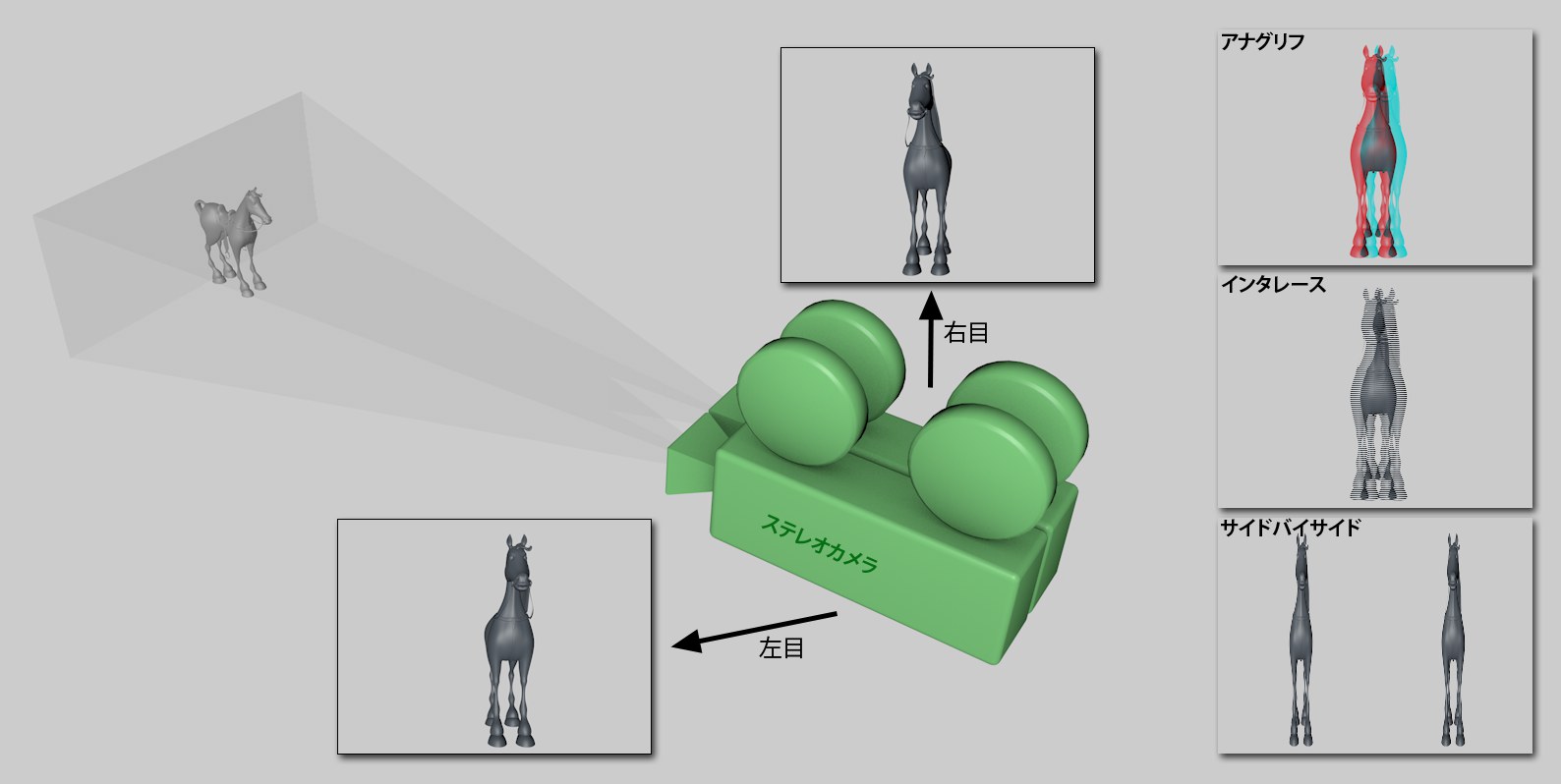

異なる視点の2画像が組み合わさってステレオ3D画像が作られます。

異なる視点の2画像が組み合わさってステレオ3D画像が作られます。

Cinema 4Dでは次の技術を使います。

- アナグリフ(レンダリングとビューポート):

1950年代から映画館で使われている最もよく知られた手順です。画像のカラー情報を2色めがね(以前は赤と緑だったが最近は赤とシアンが主流)を使って分割します。利点: 単純にめがねが安価であること。欠点: カラー範囲がかなり制限される部分あります。

- シャッター(ビューポートのみ):

最も高品質を得られるのはモニタと連動させた特別なめがねを使用するもので、これによって、画像が右目と左目に交互に表示できます。利点: 最高品質、トゥルーカラ―。欠点: 高価(特別なハードウェア、モニタは120Hzが必要)

- インターレース (レンダリングとビューポート):

この手法には、偏光フィルタの付いたモニタと偏光ガラスの付いためがねが必要となります。両方の画像が1つの画像へとコードされるため(例えば、左目には全ての偶数ライン、右目には全ての奇数ライン)、解像度が半分になります。利点: 安価なめがね、良質のカラー再現能力。欠点: 特別なモニタが必要、解像度の減少。

- サイドバイサイド (レンダリングとビューポート):

右と左の画像が切り替わり、つぶされて正常な画像サイズになります。伝送バンド幅がHDバンド幅と等しいため、テレビの中にはこの技術をHD 3Dに使うものもあります。端末機器は、これらのダブル画像をデコードでき、それらを連続して表示できる必要があります(多くはシャッターめがねと組み合わせて)。欠点: 解像度の減少、高価な技術(特別なハードウェアが必要)

- 自動3D:

さらに、自動ステレオ3D技術によって、左右のそれぞれの目のために、定義された両眼間隔値の範囲内にあるビューをいくつでもレンダリングすることができます(自動ステレオ3Dのチャンネル設定は、レンダリング設定のステレオ3Dメニュー内にあります。)。

Cinema 4Dでは、シーンをビューポートにステレオ3Dで表示したり(そのためには3Dアナグリフメガネとシャッターメガネを含む特別なハードウェアが必要)、ステレオ3Dフォーマットでレンダリングしたりすることができます。

Cinema 4D では、ステレオ3D画像を次のように作ります。

••シーンをステレオ3Dでレンダリングするのに必要なパラメータは、ステレオカメラの ステレオ3Dタブにあります。当然、定められたビューに対してこのカメラを選ばなくてはなりません。

••シーンをステレオ3Dで表示したい時は、定められたビューポイントについて![]() ステレオ3Dを有効にする必要があります(オプションメニュー)。ビューポートの設定…設定のステレオ3Dタブでは追加設定ができます。

ステレオ3Dを有効にする必要があります(オプションメニュー)。ビューポートの設定…設定のステレオ3Dタブでは追加設定ができます。

••ステレオ3Dでレンダリングしたい時には、レンダリング設定のステレオ3Dメニューにおいて、2つの画像のコード方法やレンダリング方法についていくつもの設定が可能です。

••画像ビューアーのステレオタブには、画像ビューアーに表示される画像(ステレオ3D画像または左目用の画像のみ)を厳密に定義できる選択メニューがあります。ここでは、両方のカメラをインタラクティブに調整して1つのステレオ3D画像にすることもできます。

- スフィリカルカメラ (360°ビュー) が、Cinema 4D R19に統合されます。このカメラには特殊なステレオ3D設定があります(パースがビューポートに表示されません)。

ビューポートではステレオ3D画像のレンダリングはできません。

ここでは、ステレオ3D画像をどのようにレンダリングし(および画像ビューアーでどのように表示し)、保存するかを定義します(レンダリング設定の保存メニューで定義します)。

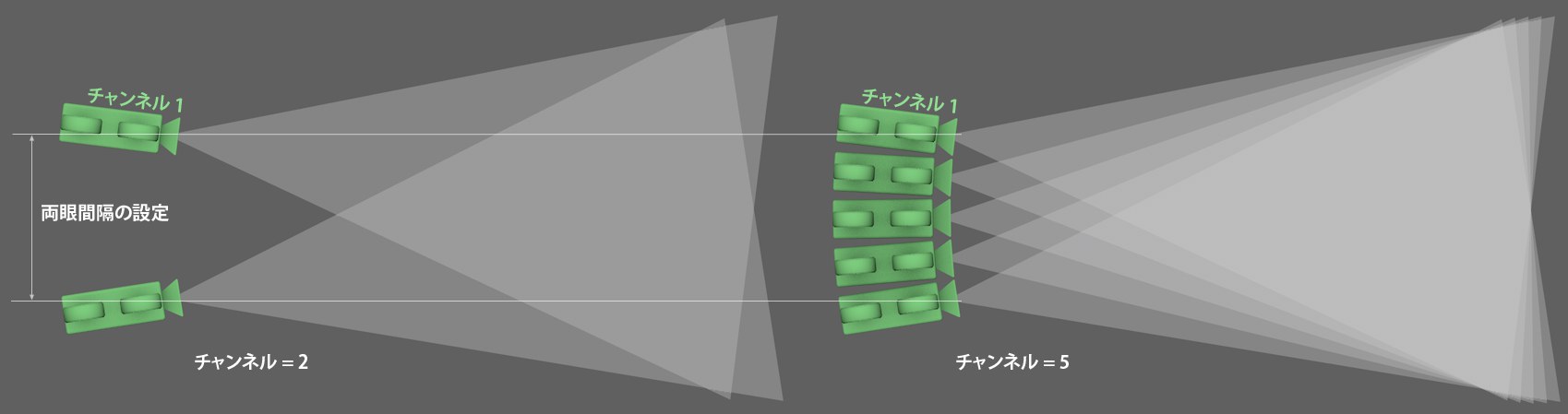

左は2チャンネルのステレオ3D設定、右は5チャンネルのステレオ3D設定です。

左は2チャンネルのステレオ3D設定、右は5チャンネルのステレオ3D設定です。

2チャンネルを使うステレオ3D技術と異なり、マルチチャンネル技術は複数のカメラビューのレンダリングが可能で、外部機器を使用してそれらをチャンネル(またはストリーム)として編集することができます。自動ステレオ3D再生装置を使って2つの適合チャンネル(表示角度に応じて変更可能)でそれらの画像を表示することができます。

定義されたチャンネルの番号に応じて、いくつかのカメラ表示をレンダリングすることができます。チャンネル1は、常に左目の視点、チャンネルXは常に右目の視点となります。チャンネルが2よりも大きな値に設定された時は、追加の表示がこれらの表示の間でレンダリングされます。後に、画像ビューアーでまたは外部機器を使ってステレオ3D画像を作成したい場合は、このモードを選択してください。

ステレオ3D画像のレンダリングには左右の目による表示のみが使われ、他のチャンネルは一切使われません。通常のレンダリングにはこのモードを使います。

左右の目による表示(または追加の中間カメラビューをいくつでも)の他に、これらのビューを組み合わせることで合成ステレオ3D画像が作成されます。

単一チャンネル値で定義されたチャンネルのみが計算されます。理由の如何を問わず、1つのカメラ表示のみをレンダリングしたい場合にはこのモードをお勧めします。

このオプションを選択すると、どのチャンネルをレンダリングするかを定義することができます。1では常に左目の表示を、チャンネルで定義された値は右目の表示を、それぞれレンダリングします。中間値は、配置で説明される通り、中間カメラ表示を表します。

ステレオ3D(または自動ステレオ3D)表示に加えて、通常のカメラ表示(つまりカメラの座標タブで定義されたカメラ表示)を計算する場合に有効にしてください。

有効にすると、独立チャンネル(左チャンネル、右チャンネル等、または2つ以上ある場合は連続した番号のチャンネル)とステレオ画像(合成チャンネル)が、レンダリング設定の保存タブで定義された場所にあるそれぞれのフォルダに保存されます。ファイル名にはパスの名前が追加されます。

ただし、モノラル画像は追加フォルダには保存されません。

ここでは、チャンネル(=中間表示)をいくつでも定義することができます。これらのカメラをどのように配置するかは、配置で説明しています。

1950年代から映画館で使われている最もよく知られた手順です。画像のカラー情報を2色めがね(以前は赤と緑だったが最近は赤とシアンが主流)を使って分割します。利点: 単純にめがねが安価であること。欠点: カラー範囲がかなり制限される部分あります。

右と左の画像が切り替わり、つぶされて正常な画像サイズになります。伝送バンド幅がHDバンド幅と等しいため、テレビの中にはこの技術をHD 3Dに使うものもあります。端末機器は、これらのダブル画像をデコードでき、それらを連続して表示できる必要があります(多くはシャッターめがねと組み合わせて)。欠点: 解像度の減少、高価な技術(特別なハードウェアが必要)

この手法には、偏光フィルタの付いたモニタと偏光ガラスの付いためがねが必要となります。両方の画像が1つの画像へとコードされるため(例えば、左目には全ての偶数ライン、右目には全ての奇数ライン)、解像度が半分になります。利点: 安価なめがね、良質のカラー再現能力。欠点: 特別なモニタが必要、解像度の減少。

ピクセルで定義された値によって画像の半分を動かします。ステレオ3D効果を向上させるために使います。

有効にすると、左右の半画像が切り替わります。

アナグリフ

アナグリフ

アナグリフモードを使っている時に、ステレオ3Dカラーコーディングをここで定義することができます。両方のカラーは、使用する3Dアナグリフめがねのレンズと同じである必要があります。クライアントからカラー情報が提供されない場合は、赤-シアンを使ってください。赤-シアンは、最もよく使われているカラーの組み合わせで、以前のカラーの組み合わせである赤-緑や赤-青よりも多くのカラーを表示できます。カスタムオプションを使って自分のカラーの組み合わせを作成することもできます(ただしその場合、それに合っためがねを見つけるのは難しいですが…)。

方式がフル以外の設定になっている場合、定義できるのは左目のカラーのみとなります。右目のカラーは左目の補色へと自動的に設定されます。

ここでは、ステレオ3Dカラーコーディングの個々のカラーを定義することができます(システムはカスタムに設定)。左のカラーはめがねの左レンズの色と同じである必要があります。

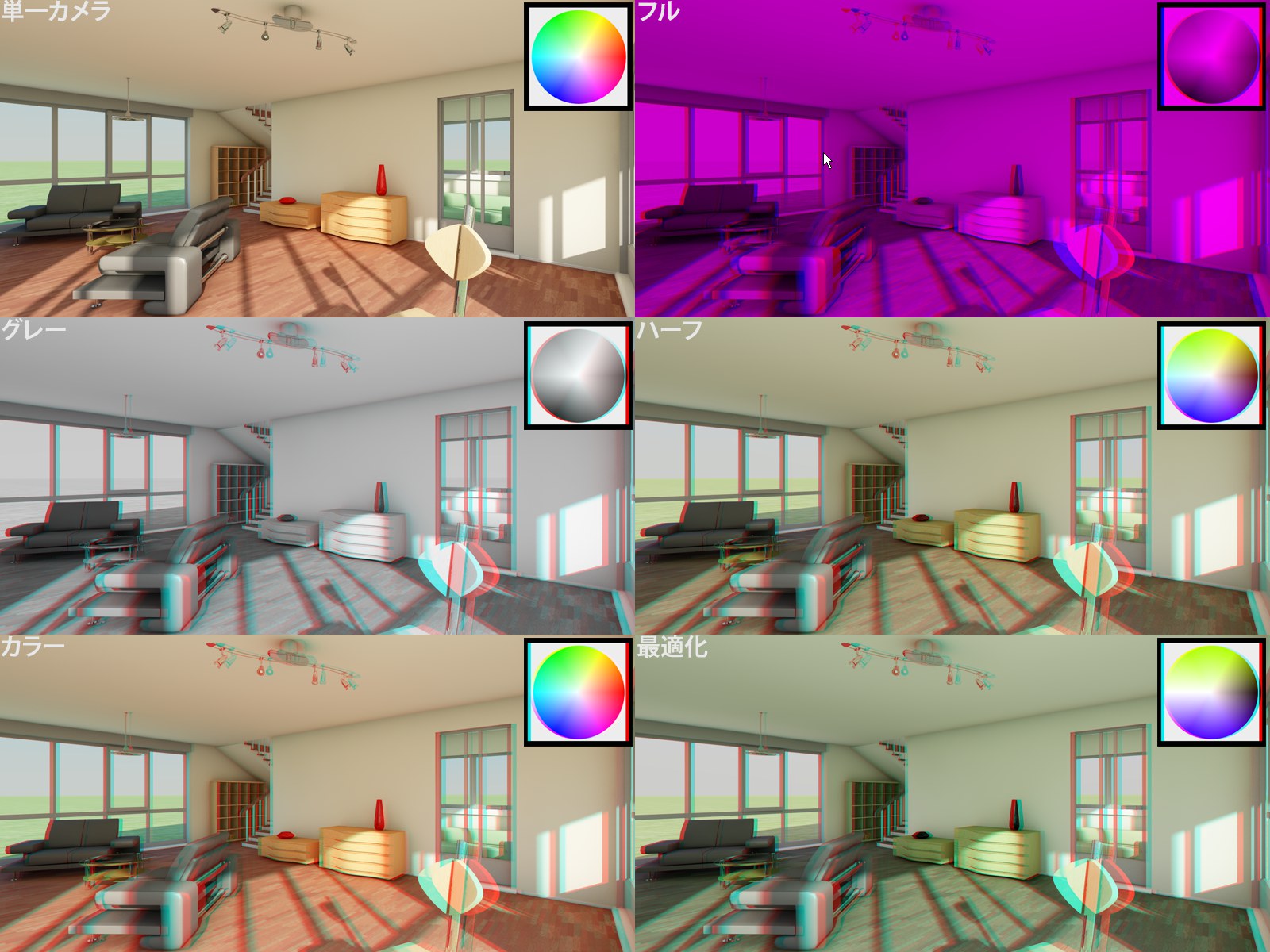

使用可能な異なる方式(アナグリフカラー赤-青時のフル)。 DOSCH デザインによるモデル

使用可能な異なる方式(アナグリフカラー赤-青時のフル)。 DOSCH デザインによるモデル

この設定オプションを使って、ステレオ3D画像のカラーに影響を与えることができます。アナグリフ技術の問題点は、オリジナルシーンからの色ずれです。カラーの中にはビューアの目に負担をかけずには表示できないもの(赤-シアンコーディングを使っている時の赤)もあります。最も負担のかからない鑑賞体験を提供するために、 最適化を選択します。

方式がフルに設定されている時は、 赤-青または赤-緑を使います。

アナグリフ画像で得られる品質に応じて詳しく示したのが次のリストです。リストは品質の悪いものから良いものへと並んでいます。

表示が暗くモノトーンになるため、アナグリフ表示の中でも最も旧式(および低品質)のものです。

このモードは、赤-青]または[[赤-緑のアナグリフ技術と併用するよう設計されています。

アナグリフ画像はめがねを通じてグレースケール画像として表示されます(赤-青または赤-緑との使用向けには設計されていません)。画像を明るくしたいときは、フルに設定してください。

これらのモードは、前述のオプションと比べて、限られた範囲でのカラー再現しかできません。よく使われている赤-シアンコードが使われる時、青色、緑色、黄色のトーンはとてもきれいに再現できます。カラーを選択すると、視野闘争が起こる可能性があります。視野闘争とは、赤いサーフェイス(赤-シアン)によって左目が最大のカラー強度を脳へと送り、右目は黒しか見えなくなるという現象です。これは、目にとっても不快で負担の多いものです(上の画像の赤い壺にその現象が起きています)。この効果は、ハーフカラーを選択することで最小限に抑えることができます。ただしこの場合、赤は、もはや赤とは認識できないほど暗くなってしまいます。

このモードは、ハーフカラーモードと似ていますが、カラー再現性においてはより優れており、視野闘争効果も最小限に抑えます(上を参照)。

サイドバイサイド

サイドバイサイド

このモードでは、両方の画像部分を隣同士に(水平にまたは垂直に)配置するかどうかを定義します。

モードがサイドバイサイドに設定されている場合、画像の半分をXまたはY軸に沿ってミラーリングすることができます。

インタレース

インタレース

モードがインターレースに設定されている時は、コーディングがオフセットのライン(水平)で起こるべきか列(垂直)で起こるべきかを定義することもできます。さらに追加で、両方のモードを組み合わせたチェッカーボードもあります。

優れたステレオ3D画像を得るためのガイドライン

ステレオ3D画像を作成するためのいくつかのルールがあります。不自然な効果も生じず、かつビューアの目に疲れを感じさせるもことなく表示することが容易になるので必要不可欠なルールです。次のガイドラインに従ってください。

- 被写界深度: 一般的に、大きい被写界深度(ぼかしが少ない)を使うよう言われます。よく使われる2D技術は、被写界深度を浅くして背景をぼかすというものです。くっきりしたオブジェクトの後ろにぼかした壁を置くことで、このサーフフェスが平面に見えます。このような技術は、ステレオ3D技術とは対照的なものです。

- オブジェクトからの距離: 3D効果は、投影平面(モニタ、画面、紙等)からビューアがどの位遠くに位置するかによって大きく異なります。投影平面からビューアが遠くにあるほど、3D効果は強くなります(近接するオブジェクトと遠くにあるオブジェクトの間で視覚される深度イメージ)。ステレオ3Dゾーンを作成する時は、このことを考慮に入れる必要があります。

- ゴーストとは、片方の目が他方の目の画像情報を視覚することをいいます(不快感につながります)。これは、ハイコントラストの画像で特によくわかります(特にアナグリフ画像にこの傾向があります)。そのため、画像の中でそのようなコントラストはできるだけ避けるべきです。視差値をきわめて小さくすることでゴースト効果を減らすこともできます。

- オブジェクトが画像の端で切れてしまっているのは眼に不快なものです(オブジェクトが投影平面にない場合)。しかし、画像の端には常にオブジェクトがあるからといって、切れてしまっているのが最も重要なオブジェクト(その時点で注目されているオブジェクト)であるとは限りません。

-

ビデオでは、(異なる設定間で起こる)大きな視差の変化に目が慣れるための時間を与えることが大切です。短く速いカットは避ける必要があります。

誇張を避ける: チェーンソーがひっきりなしにビューアに向かって飛んでくるようなシーン、またはこれに似たシーンは目を疲れやすくします。このような視覚の仕掛けは控えめにするか、よく考えて使用する必要があります。 - カメラ ビューポート およびステレオ3Dの説明をお読みください。ここでは追加的なガイドラインを紹介します。

(優れた)ステレオ3D画像を作成するのは難しく、多くのことを考慮に入れなくてはならないということはご存知だと思います。しかし、これはどの専門分野でも同じことが言えるのではないでしょうか。

ステレオ3Dの限界

ステレオカメラの子オブジェクトはステレオではレンダリングできません。